症例別インソール製作例

変形性膝関節症や高齢者・パーキンソン病、脳卒中片麻痺、小児・ダウン症(外反扁平足)など症例に合わせて製作したインソールをご紹介します。

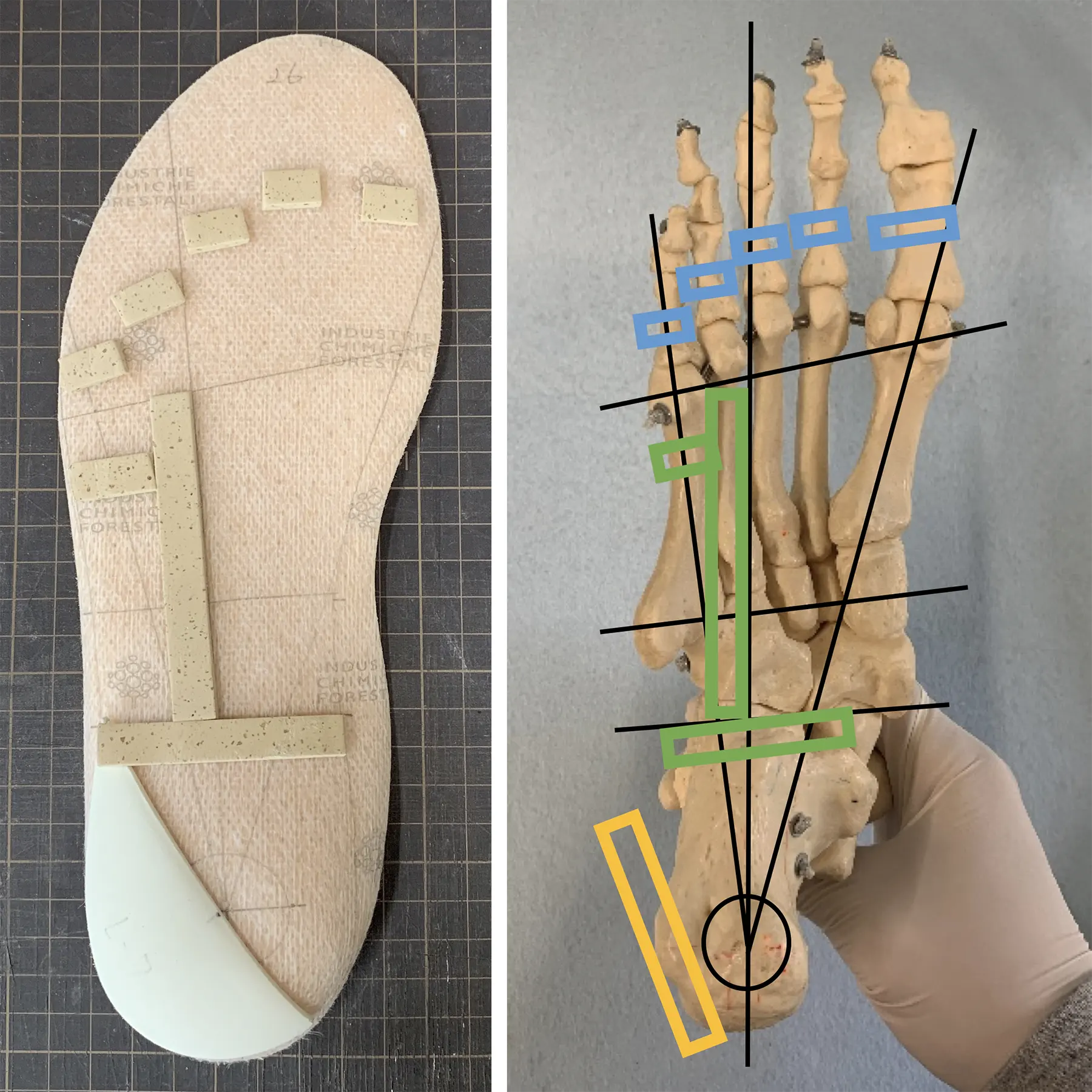

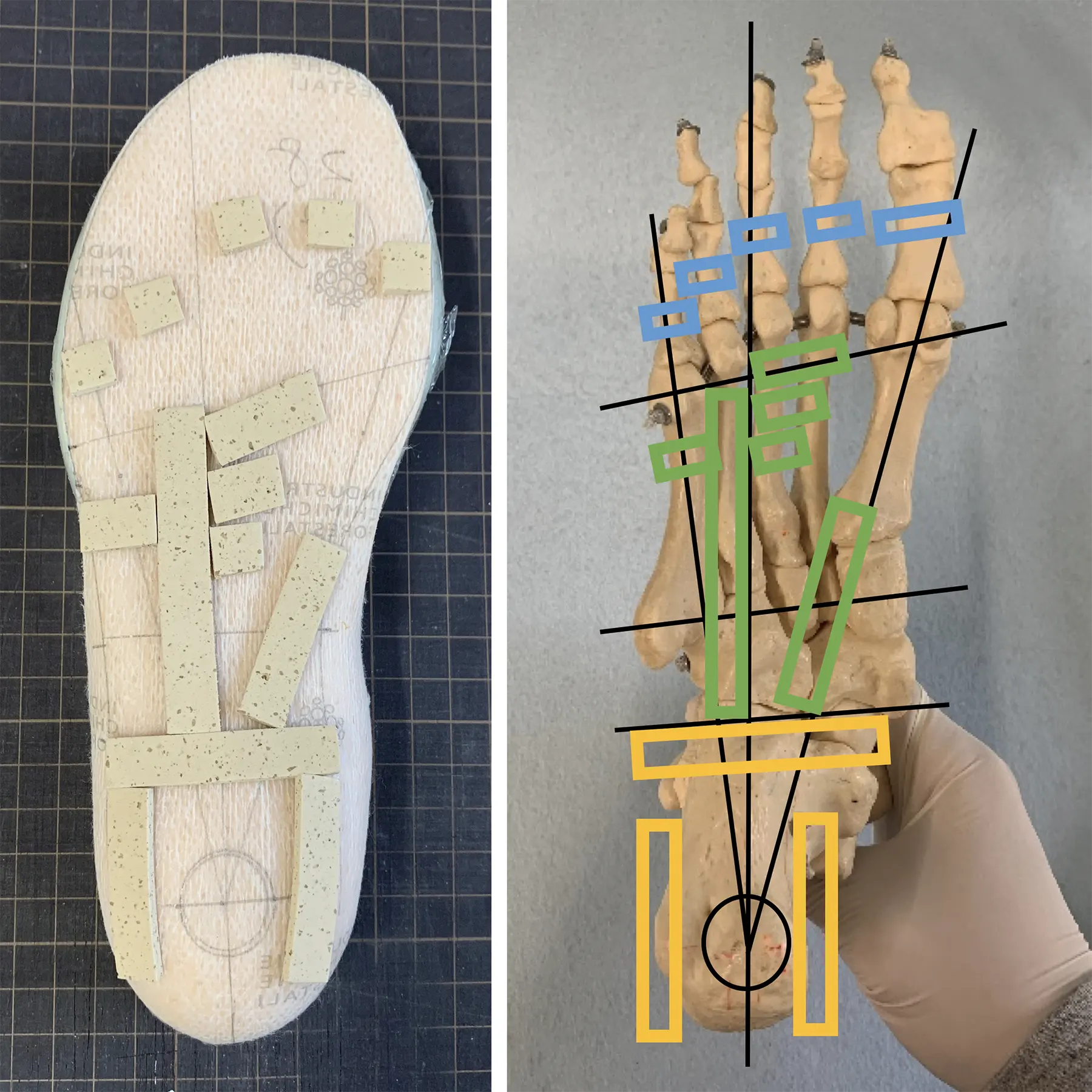

変形性膝関節症のパッド設定例

後足部角の内反と外反に分類して、下腿外方傾斜の改善に着目し、以下の効果が得られるようパッド設定を考えています。

- 後足部の安定

- 外側列の安定

- 前方への推進力

後足部角 内反の場合

1. 後足部の安定

後足部角が内反している場合、踵骨を含めて下腿が外方傾斜している為、外側ヒールパッドで踵骨に外がえしの力が加わるようにパッドを設定。

2. 外側列の安定

外側アーチの低下、第5中足骨の不安定性がある場合、外側列を安定させるようにパッドを設定。

3. 前方への推進力

基節骨が伸展するよう足趾パッドを設定する。足底腱膜の緊張により前足部の安定と足部の剛性が高まる。前足部への足圧中心の移動がスムーズになり蹴り出しの力が地面に伝わりやすくなる。

後足部角 外反の場合

1. 後足部の安定

後足部角が外反している場合、主に距骨下関節から下腿が外方傾斜している為、距骨下関節の安定を目的にパッドを設定。

2. 外側列の安定

外側アーチの低下、第5中足骨の不安定性がある場合、外側列を安定させるようにパッドを設定。

3. 前方への推進力

基節骨が伸展するよう足趾パッドを設定する。足底腱膜の緊張により前足部の安定と足部の剛性が高まる。前足部への足圧中心の移動がスムーズになり蹴り出しの力が地面に伝わりやすくなる。

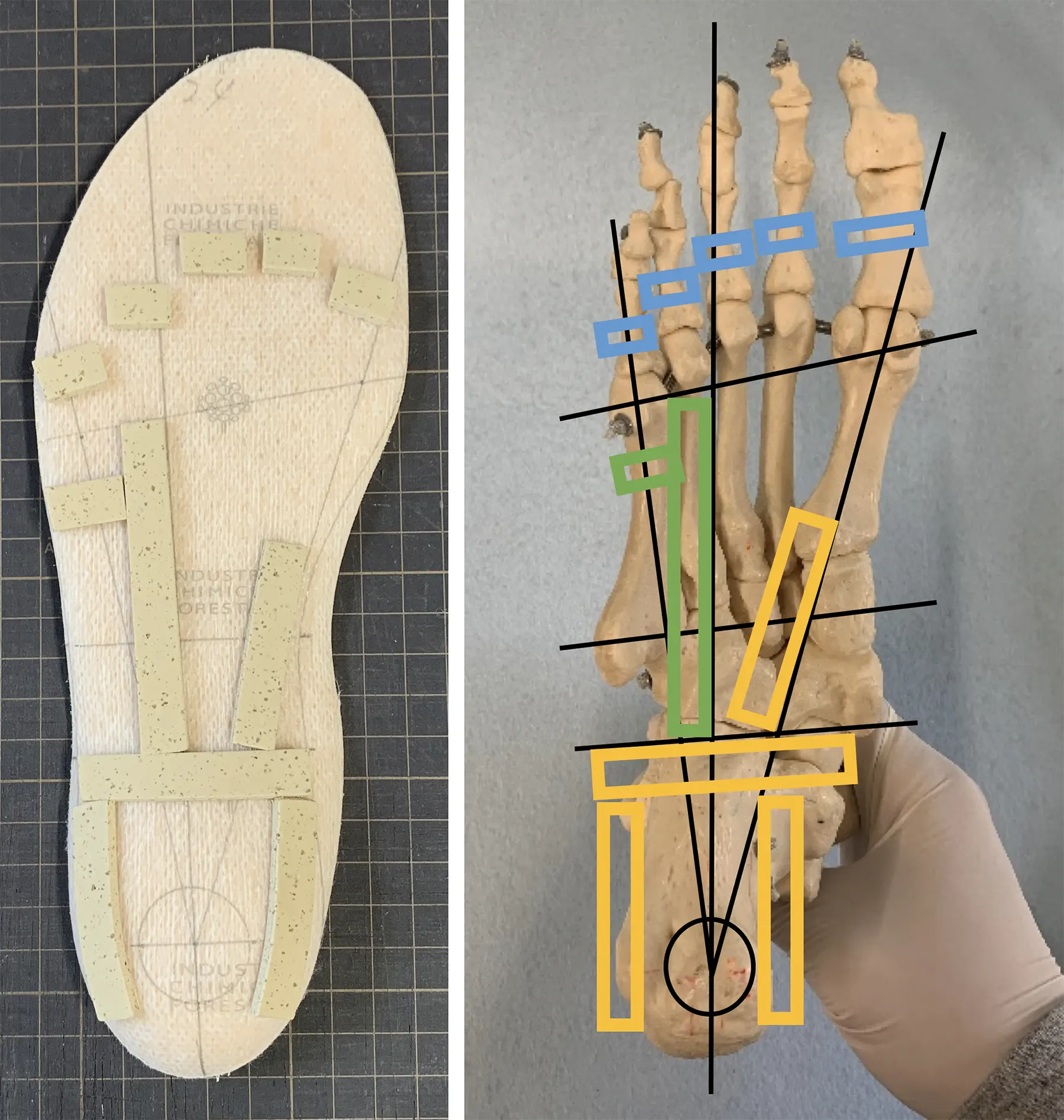

高齢者、パーキンソン病のパッド設定例

バランス能力の向上に着目し、以下の効果が得られるようパッド設定を考えています。

- 後足部の安定

- 外側列の安定

- 足把持機能の改善

1. 後足部の安定

足部全体の剛性、安定性を高め、足圧中心のスムーズな移動に関与し、バランス能力を向上させる。

2. 外側列の安定

外側列を安定させるようパッドを設定。外側への足圧中心の移動をスムーズにしバランス能力を向上させる。

3. 足把持機能の改善:主に足全体で物を掴む力

基節骨が伸展するよう足趾パッドを設定する。足底腱膜の緊張により前足部の安定と足部の剛性が高まる。前足部への足圧中心の移動がスムーズになりバランス能力の向上につながる。前足部荷重が促され足部内在筋の活性につながる。

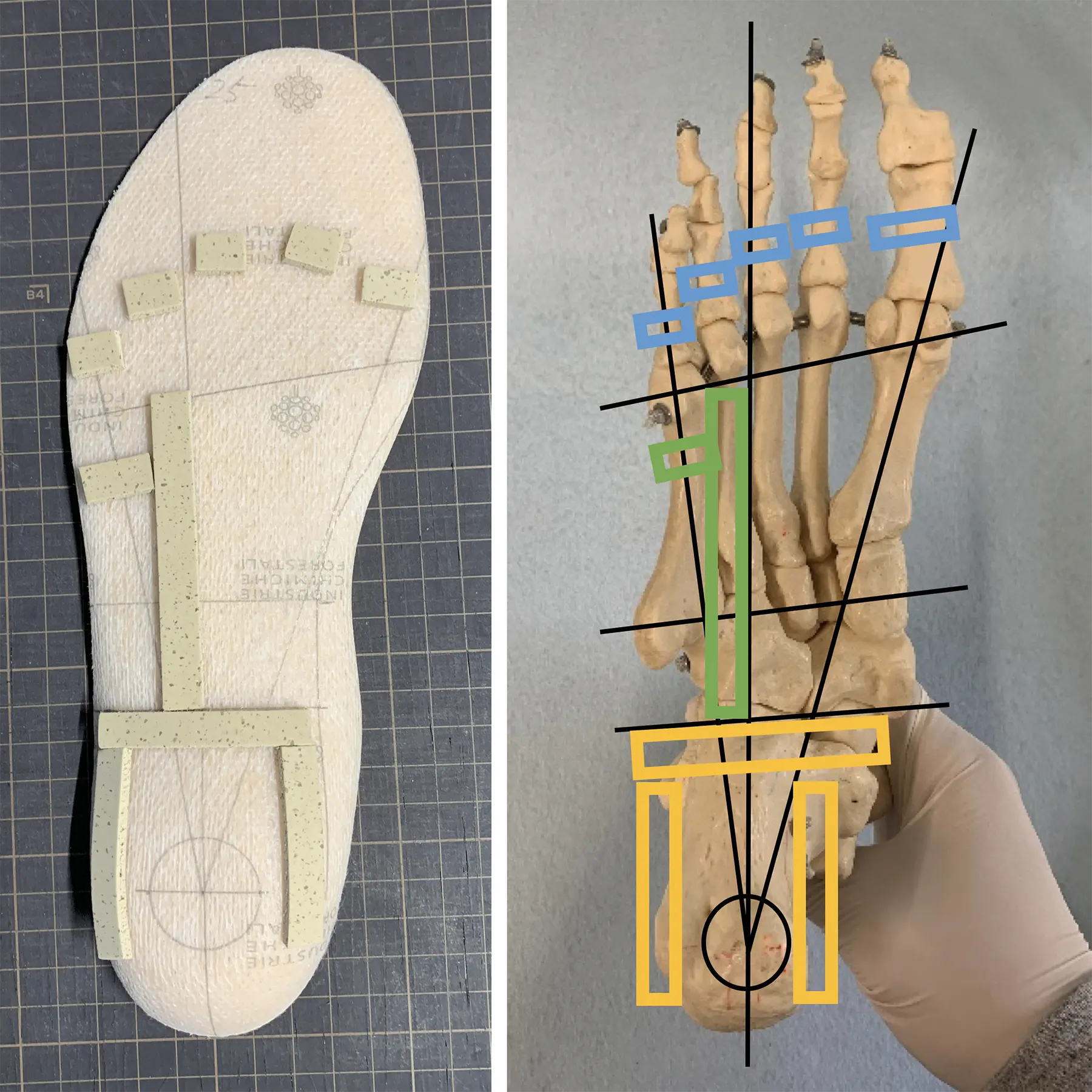

脳卒中片麻痺のパッド設定例

- 倒立振子モデルの形成を目指した歩行訓練において、油圧式足継手付き下肢装具(AFO、KAFO)を用いる事は有効とされている。

- 油圧式足継手の機能を最大限に利用し、歩行訓練の効率を高める為に、麻痺側の踵接地を入りやすくすることは重要と考える。

- 麻痺側の踵接地を入りやすくするために、非麻痺側のフォアフットロッカー機能の改善に着目し、以下の効果が得られるようパッド設定を考える。

1. 非麻痺側のmidtarsal joint locking mechanismの改善

※距骨下関節の内がえしによる距舟関節と踵立方関節の軸が交差する位置関係となり、運動自由度が減少する事で足部の剛性が高まる。

2. 非麻痺側のウインドラス機構の改善

1. midtarsal joint locking mechanismの改善

立脚後半相に距骨下関節が内がえしの状態になるよう後足部と外側列を安定させた状態で内側ヒールパッドを設定。足部の剛性が得られ、下腿三頭筋の収縮がMTP関節を支点に足部全体で底屈できるようになる。

2. ウインドラス機構の改善

基節骨が伸展になるよう足趾パッドを設定する。足底腱膜の緊張が前足部を安定させ、足圧中心が前足部に移行しやすくなる。 MTP関節のスムーズな回転運動につながる。

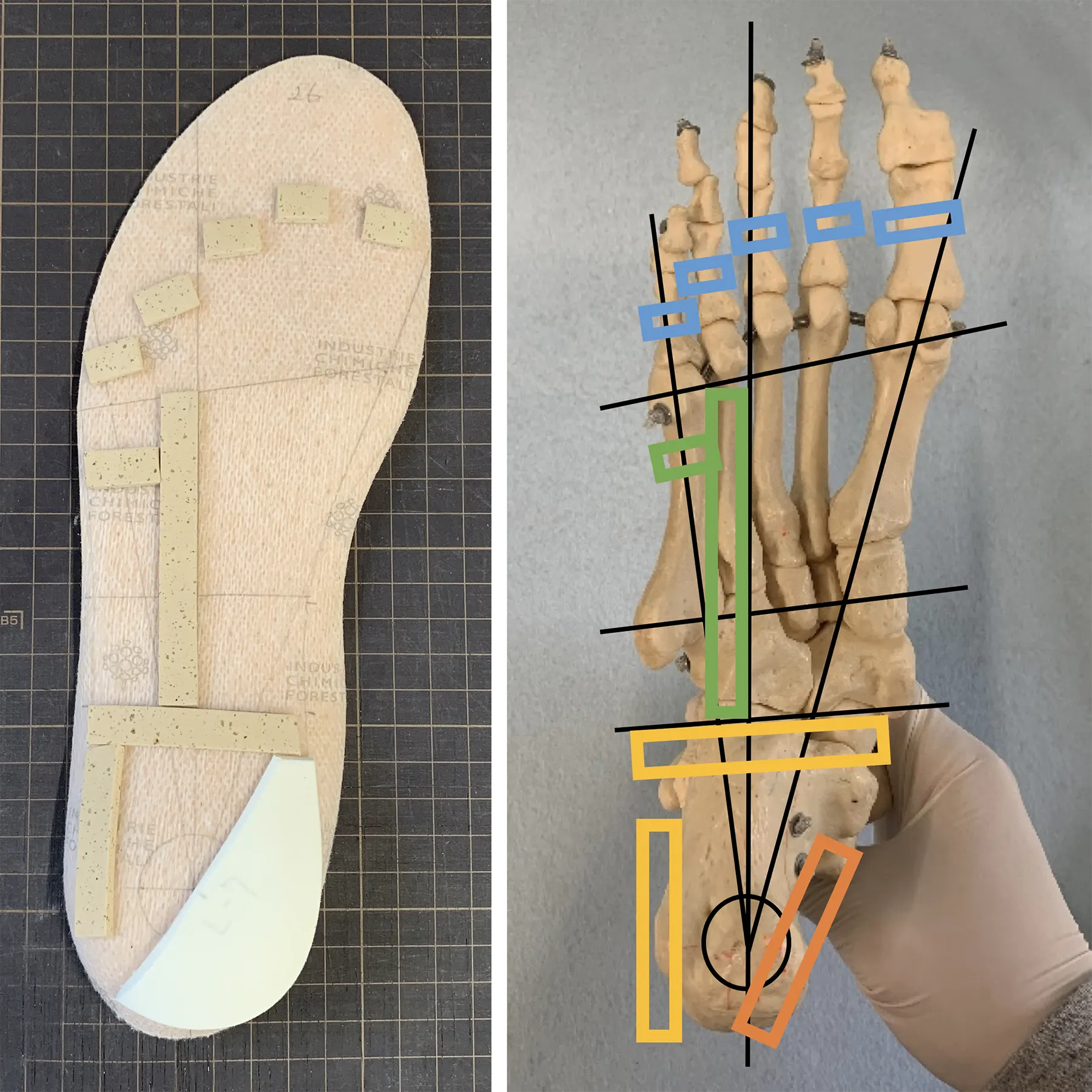

小児・ダウン症(外反扁平足)のパッド設定例

- 筋力の弱さ、筋緊張の低さ、関節の緩さなどが特徴で足部は外反扁平足になりやすく他の関節にも合併症をおこしやすい。

- インソールを用いて足部の骨配列を整え、荷重負荷を受けいれる状態を作ることは、足部内在筋・外在筋の活性化、協調性の向上、足底感覚の活性化、バランス機能、歩行能力等を高めることにつながり、運動療法を効率的に行う為の有効なツールになると考える。

- 足部の骨配列を整え、荷重負荷を受けいれる状態を作ることに着目、以下の効果が得られるようパッド設定を考える。

- 足部アーチの支持

- 後足部を安定

- 足把持機能の改善

1. 足部アーチの支持

足部内側、外側、横アーチを支持する。

2. 後足部の安定

足部全体の安定性、剛性を高める。

3. 足把持機能の改善:主に足全体で物を掴む力

基節骨が伸展するよう足趾パッドを設定する。足底腱膜の緊張により前足部の安定と足部の剛性が高まる。前足部への荷重が促され足部内在筋の活性につながる。